巴西的潘塔纳尔湿地是世界上最大的热带湿地,也是美洲豹最后的堡垒之一。触发式相机的红外射线捕捉到一头十个月大的美洲豹,它正返回树上的安全地带。母豹很早就哄幼仔上树,让它们练习攀爬,避开天敌。

巴西的潘塔纳尔湿地是世界上最大的热带湿地,也是美洲豹最后的堡垒之一。触发式相机的红外射线捕捉到一头十个月大的美洲豹,它正返回树上的安全地带。母豹很早就哄幼仔上树,让它们练习攀爬,避开天敌。

药师胡安 ·弗洛雷斯的弟子为我送来一只小塑料餐杯,里面盛着进入美洲豹神灵圣界的通行证。这杯名为“圣药”的棕色糖浆状饮料是用绿九节和“死亡之藤”煎煮两天熬成的药汁,注入旧瓶中保存。仪式开头,药师用野生亚马逊药草——黄花烟草的香气为药物注入灵性,然后将其倒入餐杯,为每位参与者斟上一剂。在一座叫做“马洛卡”的茅草铺顶、四面透风的大棚子里,我们在铺着毯子的席垫上静候,旁边放着呕吐用的塑料桶。

参与集会的共有28人,分别来自美国、加拿大、西班牙、法国、阿根廷和秘鲁等国。大家都为了各自追寻的目标,来到建立在秘鲁境内亚马逊流域一条怪异、奔涌致命热水的“沸腾河”岸边的荒村野境。有人期待疗愈深重的病痛,有人意在探寻前途方向,还有人则只是想一窥异域神奇——这片被动物学家艾伦·拉比诺维茨泛称为“美洲豹文化走廊”的最深密一隅,囊括了他所创立的动物保护组织“潘瑟拉”致力保护的栖息地和迁徙路径,该组织行动的目的是确保约十万头美洲豹的生存,并维持其基因库的活力。

小蝙蝠在椽子上来回蹿飞,两只悬梁的灯泡点亮漆黑的丛林。临着低吼的河水,药剂在沉默中分发。幽灵般的白气在凉夜涡流中飘摇。药师的弟子走来时,我屈膝跪下,也许是罗马天主教徒的旧习使然,抑或仅为从众之举。一位弟子递来圣杯,另一位持水侍立。好像是要临崖踏空的一瞬,我迟疑了一下,回想起几天前在繁忙的秘鲁港城普卡尔帕,著名药师唐·何塞·坎波斯对我说的话。

“不是你喝死藤水,”他说,“是死藤水吞了你。”

我倾杯而尽。

胡安大师于20世纪90年代创建了萨满疗愈中心“玛颜图雅丘”,我到这里拜访他,是为了更多地了解美洲豹,尤其是触发式相机无法捕捉的那些侧面。美洲豹是南北美洲的顶级掠食者,它们集尊贵和凶狠于一身,行动隐秘,无人能及,在河流、丛林地面以及树冠上往来自如,具有夜视能力的视网膜照膜细胞在暗夜中闪烁。按照与体型的比例,它们拥有大型猫科动物中最强大的咬力。更与众不同的是,它们扼咬猎物头骨,而非咽喉,常通过刺穿大脑而即刻致死。震喉而出的刺耳咆哮仿佛彰显生命威力的超重低音。

然而数千年来,美洲豹一直过着双重生活。在它们历史上的大部分分布范围内,包括从美国西南部到阿根廷的广大地区,前哥伦布时期的美洲各文化的艺术和考古领域中,都充斥着美洲豹的象征形象。

奥尔梅克、玛雅、阿兹特克以及印加文化都将它们奉为神灵膜拜。美洲豹的肖像被刻入神庙、王座,也上了锅盆把手和驼骨制作的调羹。在涌现于公元前900年前后的查文文化中,豹子的形象被织入披肩和葬礼寿衣。亚马逊流域的一些部族饮豹血、食豹心、披豹皮,许多人相信人能变身为豹,豹也能化身为人。

对哥伦比亚西北部的德萨纳人来说,美洲豹是太阳的化身;而图卡努人则认为,大猫的吼叫预示着雨水将临;玛雅语中的“巴兰”既指美洲豹,又用来称呼祭司或巫师;在玻利维亚的莫霍文化中,成为萨满的最佳候选是曾从美洲豹口下逃生之人。

即便现在,在该物种被迫撤出超过一半的原有领地后,这一古老纽带的现代标记仍无处不在。例如,在每年八月名叫“提格拉达”的节日期间,墨西哥西南部城市奇拉帕的居民仍会戴着豹头面具、身披斑点彩衣在大街上游行,向美洲豹神特佩约罗托祈雨、求丰年。到处可见咆哮的美洲豹形象,从秘鲁最流行的啤酒罐上到浴巾、T恤衫、背包、人力车、渔具店以及同志酒吧。

潘塔纳尔湿地的特雷斯艾尔茅斯河岸上,母豹正为幼仔梳理毛发。美洲豹可以在一年中的任何阶段交配,怀孕约百

潘塔纳尔湿地的特雷斯艾尔茅斯河岸上,母豹正为幼仔梳理毛发。美洲豹可以在一年中的任何阶段交配,怀孕约百

日后产下一到四头小豹。幼仔两个月大时,母亲就让它们逐渐断奶,接触受伤的猎物,开始学习狩猎技巧。

秘鲁萨满胡安·弗洛雷斯大师立在沸腾河畔,当地人曾因惧怕致命的美洲豹和异界的魔力而避开这里。今天,唯有胡安大师从精神世界召唤的豹子尚存。他在腿部遭到枪击后到这里寻找传统治疗方式,后来创建了玛颜图雅丘萨满疗愈中心。

秘鲁萨满胡安·弗洛雷斯大师立在沸腾河畔,当地人曾因惧怕致命的美洲豹和异界的魔力而避开这里。今天,唯有胡安大师从精神世界召唤的豹子尚存。他在腿部遭到枪击后到这里寻找传统治疗方式,后来创建了玛颜图雅丘萨满疗愈中心。

美洲豹在潘塔纳尔湿地追击凯门鳄。它们猎食范围宽广,加上在水中行动自如,河边觅食对其来说如同“横扫自助

美洲豹在潘塔纳尔湿地追击凯门鳄。它们猎食范围宽广,加上在水中行动自如,河边觅食对其来说如同“横扫自助

餐桌”——生物学家、国家地理新晋探险家卢克·多拉尔如是说。它们甚至会潜入河中捕抓大鱼。

这头雄豹年幼时在哥伦比亚南部被偷带上大巴,走私向地下宠物市场,中途被政府部门截获。它的母亲因袭击牧牛而被农民杀死。由于年幼的豹子未向母豹学会生存技巧,它将永远无法被放归野外。今天,它生活在哥伦比亚萨瓦纳-托雷斯的卡维尔多贝尔德自然保护区。

这头雄豹年幼时在哥伦比亚南部被偷带上大巴,走私向地下宠物市场,中途被政府部门截获。它的母亲因袭击牧牛而被农民杀死。由于年幼的豹子未向母豹学会生存技巧,它将永远无法被放归野外。今天,它生活在哥伦比亚萨瓦纳-托雷斯的卡维尔多贝尔德自然保护区。

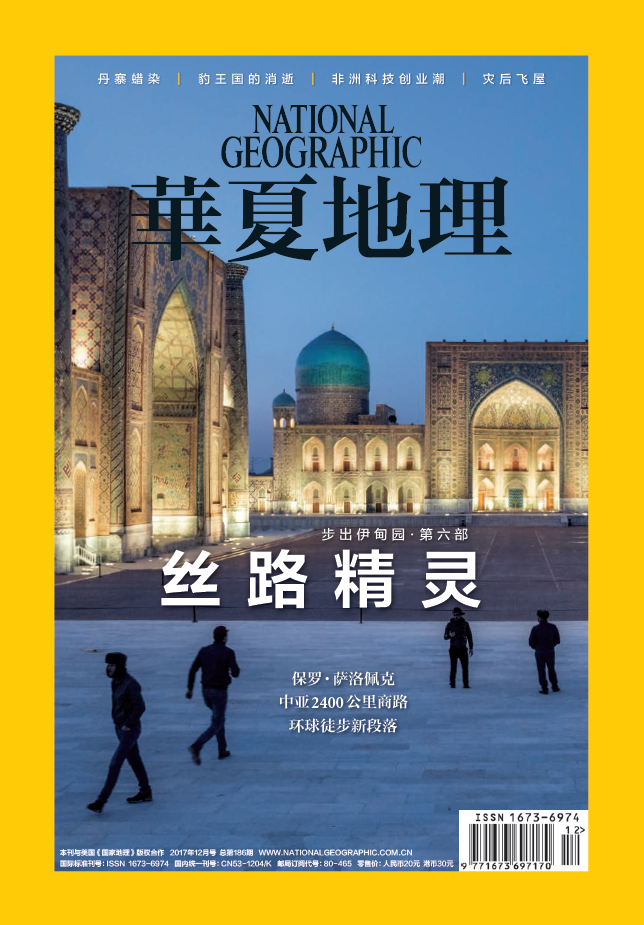

( 预知完整故事,请点击购买

《华夏地理》2017年12月号 )

巴西的潘塔纳尔湿地是世界上最大的热带湿地,也是美洲豹最后的堡垒之一。触发式相机的红外射线捕捉到一头十个月大的美洲豹,它正返回树上的安全地带。母豹很早就哄幼仔上树,让它们练习攀爬,避开天敌。

巴西的潘塔纳尔湿地是世界上最大的热带湿地,也是美洲豹最后的堡垒之一。触发式相机的红外射线捕捉到一头十个月大的美洲豹,它正返回树上的安全地带。母豹很早就哄幼仔上树,让它们练习攀爬,避开天敌。 潘塔纳尔湿地的特雷斯艾尔茅斯河岸上,母豹正为幼仔梳理毛发。美洲豹可以在一年中的任何阶段交配,怀孕约百

潘塔纳尔湿地的特雷斯艾尔茅斯河岸上,母豹正为幼仔梳理毛发。美洲豹可以在一年中的任何阶段交配,怀孕约百

秘鲁萨满胡安·弗洛雷斯大师立在沸腾河畔,当地人曾因惧怕致命的美洲豹和异界的魔力而避开这里。今天,唯有胡安大师从精神世界召唤的豹子尚存。他在腿部遭到枪击后到这里寻找传统治疗方式,后来创建了玛颜图雅丘萨满疗愈中心。

秘鲁萨满胡安·弗洛雷斯大师立在沸腾河畔,当地人曾因惧怕致命的美洲豹和异界的魔力而避开这里。今天,唯有胡安大师从精神世界召唤的豹子尚存。他在腿部遭到枪击后到这里寻找传统治疗方式,后来创建了玛颜图雅丘萨满疗愈中心。 美洲豹在潘塔纳尔湿地追击凯门鳄。它们猎食范围宽广,加上在水中行动自如,河边觅食对其来说如同“横扫自助

美洲豹在潘塔纳尔湿地追击凯门鳄。它们猎食范围宽广,加上在水中行动自如,河边觅食对其来说如同“横扫自助

这头雄豹年幼时在哥伦比亚南部被偷带上大巴,走私向地下宠物市场,中途被政府部门截获。它的母亲因袭击牧牛而被农民杀死。由于年幼的豹子未向母豹学会生存技巧,它将永远无法被放归野外。今天,它生活在哥伦比亚萨瓦纳-托雷斯的卡维尔多贝尔德自然保护区。

这头雄豹年幼时在哥伦比亚南部被偷带上大巴,走私向地下宠物市场,中途被政府部门截获。它的母亲因袭击牧牛而被农民杀死。由于年幼的豹子未向母豹学会生存技巧,它将永远无法被放归野外。今天,它生活在哥伦比亚萨瓦纳-托雷斯的卡维尔多贝尔德自然保护区。