毫无疑问,如今的圆明园是个废墟,仅剩烧不掉的残砖废石土台。走进圆明园,在那些残址遗迹上,会看到立有一块块标示牌:长春仙馆、碧桐书院、夹镜鸣琴、接秀山房……这些都是圆明园曾有的景点名称。其中一些牌子上还印有二维码。只需手持平板电脑往上轻松一扫,那些刚刚只有平台或石堆甚或空旷的废墟,霎时间变成形形色色宛如仙境的屋宇庭院、亭台楼阁,出现在你眼前。圆明园复活了,当然,只是复活在虚拟空间里。

从空无一物的废墟,到美轮美奂、宛若真境的画面,是数字再现圆明园的重要成果。它让游人通过电子设备,在遗址现场即可重见百年前的景区原貌。这项技术的研发、制作者,是清华大学建筑学院郭黛姮教授所率领的团队。

清华大学建筑系教授郭黛姮在大会上发表讲话

采访郭黛姮教授

剑走偏锋的异形建筑

郭黛姮教授所带领的这项研究工作,与重建圆明园的争论遥相呼应。这片既是欧洲人笔下堪称“一切造园艺术的典范”的“万园之园”,又承载了惨痛民族记忆的伤心之地的何去何从,一直牵动人心。

“以前一些电影团队也曾尝试过虚拟复原圆明园,但这些大都是没有准确依据的展现,经不起推敲。而我们这次由八十余位专家参与,历时十五年的复原工作,最重要的原则就是研究和展现并重,力求真实。”复原项目的负责人之一,北京清城睿现数字科技研究院院长贺艳女士说。

圆明园从康熙四十六年(1707年)作为四皇子胤禛的赐园开始营建,到胤禛即位,始作为皇帝御园,历经雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰五朝皇帝150年的扩张、经营。对圆明园营建过程的研究,基于若干极为重要的史料,其中《圆明园内工则例》、样式房图档和《圆明园四十景图》尤有价值。

《圆明园四十景图》(选)

《圆明园四十景图》(选)

《圆明园四十景图》(选)

现存《圆明园内工则例》成书于乾隆中后期,是在修建圆明园的漫长过程中,积累总结出的一整套作为“销算成规”的规则与定例档案,其中收录了圆明园中诸如大木作(建筑构架)、木装修(门窗、栏杆、室内装修)、石作、土作、彩画、瓦作、桥梁乃至镀金、错银、佛像、供器等不同门类的工料、做法,可谓是面面俱到,为研究圆明园营建的具体技术与标准提供了翔实的依据。

所谓“样式房”,可以看作是清代皇家建筑的设计部门,被称为“五行八作之首”。它根据“甲方”即皇帝的圣意和主管官员的要求,绘制图样,制作烫样(建筑模型),这些资料统称为样式房图档。为了搞清圆明园建造过程,郭黛姮教授查阅了2200余张样式房圆明园存图,其中标明绘制或改绘年代的仅140张左右,最早为嘉庆八年,最晚为光绪二十四年,半数以上集中在咸丰年间。

半亩园室内

文源阁室内

正大光明室内

《圆明园四十景图》则是宫廷画师的艺术作品。经过雍正朝的第一轮扩建,圆明园在乾隆初年已有四十余处景观。乾隆帝将园中原有竹子院、牡丹台、金鱼池、田字房等比较朴实恬淡风格的景点,改为“天然图画”、“镂月开云”、“坦坦荡荡”、“澹泊宁静”等更为庄重雅致的名称,并从中钦定出“圆明园四十景”。乾隆九年(1744年),宫廷画师沈源、唐岱奉旨依此所绘彩色绢本《圆明园四十景图》完成,乾隆帝还对每幅图所绘景物作了题诗。

史料浩如烟海,但从史料到直观地重现在屏幕上的三维图景,仍然有很远的路要走。“我们是在贯彻一个虚拟建造的概念。看似是在计算机里做一个数字化的建筑,但我们要把它当做建造一个真实建筑一样去精益求精。数字再现并不仅仅追求外观的‘像样’,更追求其内在的‘精准’。每一根柱、梁、檩、椽,每一块砖、石、瓦,都得站得住、放得下。”北京清城睿现数字科技研究院副院长肖金亮对我们介绍说。尤其在复原异形建筑时,对其结构、营造方式的分析尤为重要。

在常识认知中,认为清代官式建筑的做法是僵化刻板、缺乏变化的,以至于只要有了台基柱础尺寸,就能按“法式”直接推算出其他各种尺度,八九不离十地把建筑“再现”出来。这种说法虽也确实得到很多实例的支持,但在圆明园中却并不适用。在五朝皇帝的精心营建下,能工巧匠各显神通,创作出许多“特立独行”的异形建筑。它们以光怪陆离的建筑结构,标榜着清代工艺、审美的极致,也彰显出圆明园作为离宫御苑的独特意趣。

《圆明园四十景》之“万方安和”

例如《圆明园四十景》之一,位于后湖西侧的“万方安和”,其建筑平面呈“ 卍 ”字形,石砌台基修建在水中,基座上建有三十三间东、西、南、北室室曲折相连的殿宇,在通风、保暖和采光等方面的设计都极为独特,具有冬暖夏凉之妙。建筑西路设有一室内戏台,利用建筑南北凌波分立、互成对景的特点,唱戏者在西北殿而皇帝则坐在正西的殿内观戏,隔水相望,别有一番情趣。

一般的平面复原图,只需按照样式房图档和四十景图,绘制出“卍”字形的建筑外观即可,但是3D数字再现需要从结构上了解房屋的建造方式。“比如‘卍’字形的中心交汇处,这一个关键的支撑点如何搭建,在中国建筑史上就无先例可循。”贺艳说,即使是一点角度的偏差也可能造成整个建筑的坍塌,所以复原团队必须反复尝试、比较,才能找到合理、稳定的结构方式。

串起珍珠的那根线

圆明园从始建到被毁灭的历史超过150年,这期间园中大大小小的营建工程几乎不曾间断,这样一段不短的时间里,很多“定法”也发生了演变。

海岳开襟

“以前我们总喜欢把‘清代建筑’视作一个单一的整体来分析,但实际上这是一个近三百年的时间跨度。期间许多建筑的细节都发生了变化,而历经五朝皇帝的圆明园无疑是一个研究的范本。”贺艳回忆说,一个关于“山花”的例子让她印象深刻。

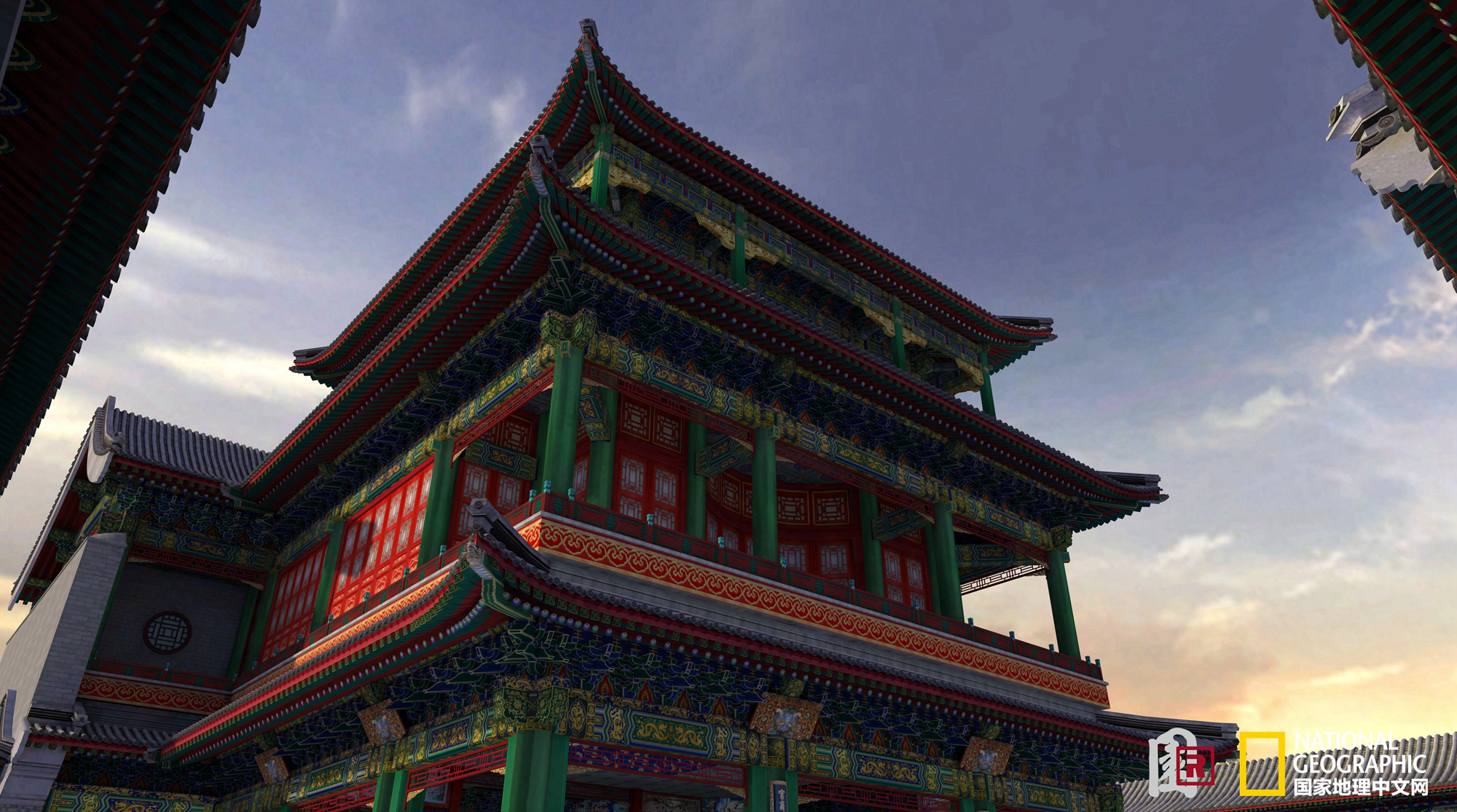

同乐园大戏楼

所谓“山花”,是中国歇山式的屋顶两侧的三角形墙面。今天我们在颐和园看到的主要建筑的山花都是木质、红漆。这也被认为是清代皇家建筑的标准做法。然而,在复原圆明园的过程中,却有了新的发现——在成画于乾隆年间的四十景图上,许多建筑的山花呈现出暗淡的灰色。是时间久远,颜料褪色?还是实物本身在木结构刷成了灰色?又或另有原因?

复原团队在乾隆中期修建的锡晋斋找到了类似于四十景图中的灰色山花,它的质地是砖而非一般认知的木质。虽然对于导致这种变化的深层次原因,仍不得而知。但是诸多类似的真实细节,无疑让今人对清代建筑的认知由扁平变得立体、生动,也为真实再现圆明园提供了最详实的依据。

“圆明园的营造史贯穿了它自身历史的始终。它的丰富内涵不仅是横向地比较而言,还纵向地体现在自身的变化之中。”郭黛姮教授所说的这种“时移景异”,在某些景区尤为频繁。圆明园曾是五代帝王长年起居、理政、游赏之所,更有大量皇族亲贵、嫔妃、官员、仆役兵丁等出没其间,无论是使用中的损耗,天灾人祸的毁坏,抑或是主人审美的变迁,使用需求的更改,都可能导致拆、添、改建工程。

曲院风荷 大石桥(乾隆早期)

对于这种变化,内工则例虽有记载,但仅有文字,难以了解其真正面貌;四十景图只提供了乾隆九年(1744年)前后一个断面上的景观,无法反映出变迁的过程;样式房图档虽然含有比较丰富的改建信息,却有相当一部分既未标明年代,也未标明所绘景区名称。要想摸清、理顺这些变迁,必须综合多种史料,必须结合其他史料,来推测、求证。

最典型的例子当属圆明园后湖西北岸的“上下天光”景区。这是一个以赏月、宴饮著称的佳处,在胤禛赐园时期就已建成,时称“湖亭”。从四十景图上看,乾隆初年上下天光的主体建筑是上下两层四面通透的敞厅,二层带有宽大的平台,楼前月台入水,曲桥卧波,蜿蜒百尺,颇有临水轩亭的趣味。

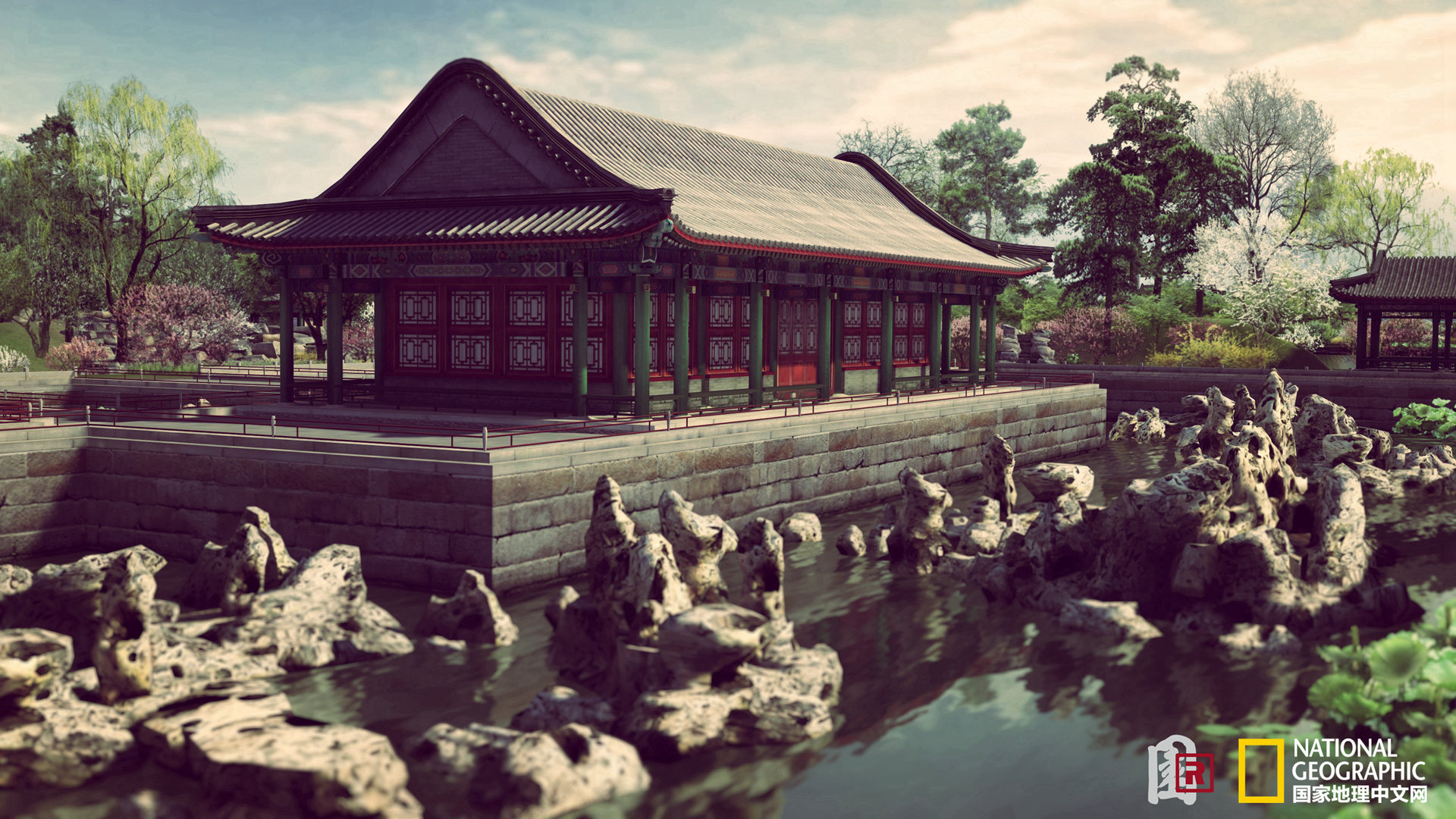

方壶胜镜

方壶胜镜

方壶胜镜夜景

这处景观自乾隆朝到咸丰朝,经历了多次改建,层楼形制、湖岸位置、附属桥亭都有了很大变化。因此线索、资料也格外散乱庞杂。一天,研究人员在档案中发现了一条咸丰十年(1860年)二月二十一日关于改建上下天光的圣旨,其中写道:“上下天光天棚加进深,换柁板拉。”从这条记录可知,至迟在咸丰十年,上下天光主楼前已经加建了一个用于遮挡阳光、雨雪的天棚。问题是,这个天棚究竟是什么样子呢?

样式房图档中一张没有任何标注的设计图,引起了贺艳的关注。这正是一座天棚的立面图,图上显示它搭建于一座二层楼建筑前。“在圆明园中,二层楼的建筑十分有限,我当时第一个想到的就是上下天光。”为了验证这个推断,她找来了同一时期上下天光景区的总平面图。总平面图上本来就已用红色标注出搭建天棚的位置,而且,经过对比,两张图中的二层楼建筑的各项数据尺寸完全吻合。可以非常肯定地说,此幅没有题目和日期的样式房图,正是上下天光主楼前搭建天棚的设计图。“我们不但顺利地获取了天棚的复原数据,还帮助样式房图的收藏机构,为这张身份不明的图纸验明正身。”贺艳说,他们的日常工作就是在堆积如山、未经梳理的原始史料中寻找联系,在大量的数据积累中厚积薄发,“如同一盘珍珠,被一根细线串连了起来”,最后才能构建出一个完整的建筑形象。

地下圆明园

“复原建筑的真实度有多少?”对于这个大众最为关心的问题,肖金亮有着另一番理解。“相对于‘真实性’我更倾向于用‘准确度’来评估复原成果。”肖金亮解释说,圆明园的本来面貌,早已不复存在,何为“真实”?并没有明确的参照标准,所以也就无法评估所谓“真实性”。而“准确度”则指最大限度地做到每一处复原都有据可依,也就是说依据的可信度越高,复原成果的准确度也就越高。按照这种评估标准,肖金亮把‘准确度’分为四个等级,其中最高的一级为“可依据考古发掘和现场勘查获得真实建筑遗存,进而复原完整形态”。

北京市文物研究所研究员靳枫毅先生,自2001年起,作为领队参与了对含经堂遗址、长春园宫门遗址的考古发掘,以及对圆明园大宫门、九州清晏等20余处景点遗址的考古调查、勘测。

坦坦荡荡景区

说起圆明园考古发掘带给他的震撼,靳枫毅至今记忆犹新:“坦坦荡荡景区的金鱼池池壁和池底,铺满了巨大的花岗岩石板;发掘时夯筑台基的三合土像水泥一样,用铁锹根本挖不动……”他曾列出一份长长的清单,总结了考古发现对圆明园研究空白的填补数量,其中仅2001年到2004年间,就有一百七十余处。大到山形水系,中到各处院落的详细布局、各座建筑的具体尺寸,小到琉璃瓦、石刻、砖雕等构件的样式细节,乃至栽植松柏的残留根系,未被劫走而掩埋于废墟的钟表陈设,被大火焚烧至碳化的木料、焦红的砖块……这些对再现圆明园无疑有着至关重要的作用。

在考古发掘勘探的工作中,还有一项重要的内容,就是勘测全园的地形地貌情况。圆明园原来所处的自然环境地势平坦,园中的山丘高地,几乎都是用挖建池塘湖河的废土堆积而成。“这些人造山丘大都高度有限,基本在几米到十几米的范围内,却成为了圆明园造景中重要的一环。”在复原工作中多次考察遗址的清城睿现数字科技研究院殷丽娜副院长,对此也深有所感。“当我们在圆明园中徒步考察丈量时,就算手里拿着地图也经常会迷路。有时在地图上明明就间隔几米的一条路,在现场就是偏偏找不到。后来有了经验我们才发现,这种情况一般都是两条道路中间隔了一座小丘,使人‘不识庐山真面目,只缘身在此山中’。”殷丽娜所说的这种现象,其实就是中国园林造景所追求的“曲径通幽”、“步移景异”,即随着观赏角度的不同,景色也随之变化。而营造这种意境的关键,就是起到“遮掩”作用的山体。

汇芳书院

然而对于如此重要的造景元素,历史文献中却少有详实的记载。四十景图中关于圆明园建筑布局的描绘虽然写实,但对于山形水势的记录却流于写意,尤其是山形往往过于夸张。1933年和1965年,北京(北平)市政当局曾两次对圆明园的地形地貌进行勘测,2002年更进行了高精度测绘。结合考古勘探对圆明园全园山形水势的调查,研究人员明确了每个景区的空间概念,证实了史料中记载的圆明园西北山体密集、地势高,东南水面开阔,地势低,暗含中国版图于园中的独特设计。

君王胸怀,圆明园几乎包含了所有中国传统造园手法和文化母题,比如“一池三山”的仙境逸趣、“杏花村”的农桑风味、、“武陵源”由“初极狭”到“豁然开朗”的格局变幻等,而它们的文化内涵与意蕴,无不是通过巧妙的空间手法营造的。

“关于圆明园的园林艺术成就,一直存在争议。人们习惯将它与山水开阔、高下相映、中轴线一脉贯通的颐和园相比,认为圆明园过于紧凑,失于凌乱。但当我们从二维的图纸转向三维的实景,并以人的视角真正行走其中,才会发现圆明园的造园艺术并不体现在平面的秩序和逻辑,而是更关注空间格局的多变巧妙和庭院尺度的亲切宜人。”贺艳说,也许这就是为什么五朝皇帝一直把圆明园当作紫禁城外的第二个“家”,而清漪园(颐和园前身)在圆明园被毁前一直只是偶尔游赏之处。这也是数字复原过程,带给圆明园研究的新认知。

西洋楼的秘密

西洋楼之迷

在圆明园内有这样一个极为特殊的景区——西洋楼。它的面积仅占到全园总面积五十分之一,却因为材质特殊,不易被劫掠、焚毁和偷盗,在英法联军的劫掠焚烧后,比绝大部分景区保存得更为完整;四十景图来不及留下对它的描绘,它的形象却深入人心,几乎成为圆明园最重要的象征。

西洋楼景区位于长春园的北部,总平面呈“T”字型,占地面积约70000平方米,从乾隆十二年(1747年)开始由西向东陆续修建,大部分景区在1760年前建成,包括谐奇趣、海晏堂、大水法等十余处建筑群。

西洋楼景区迥异于中式建筑体系:西洋柱式代替了中国木构建筑的构架,巴洛克或者洛可可风格的纹饰代替了木雕、彩画,完全无法依照传统中式建筑的规律进行推算复原。然而,它也不是典型的西式建筑。由乾隆年间宫廷画师绘稿、造办处匠师制版的《圆明园西洋楼铜版画》二十幅是现在可见的关于西洋楼形象最系统的记录。从留存至今的铜版画上看,西洋楼景区第一座竣工的建筑“谐奇趣”的砖石结构墙体上,顶着一个中式的庑殿顶;巴洛克风格的砖雕上出现了牡丹主题的纹饰;更令人意外的是,经过对遗址的测量发现,这个外表欧式的建筑群,用的竟然是合乎中国工匠习惯的计量位:丈、尺、寸……可以说,西洋楼是中西建筑风格杂糅的“嵌合体”。

这种奇妙的组合,“归功”于建造西洋楼景区的独特“班底”——设计师为供职于宫廷的耶稣会传教士如意大利人郎世宁、法国人蒋友仁等,他们大都没有经过任何专业的建筑学训练,而施工者则是土生土长、并未领略过西洋建筑的中国工匠。而也恰恰是这复杂巧妙的工艺,给复原工作增加了不少难度。

数字复原历程

如今,圆明园90%的景区已经初步完成数字复原,但仍有太多的谜题悬而未解。数字再现并不仅仅局限于展现,它更大的意义在于反哺研究。正是通过一砖一瓦虚拟搭建,今人才得以从一个远观者、俯瞰者,变成一个建造者、体验者,才能真正从“人”的维度,去体味这座万园之园的不朽魅力。随着圆明园研究的不断深入,数字再现圆明园也在不断进入新的层面,从建筑庭园到内部陈设、器物衣冠,从园林景致到人们的园居活动、节令仪典。从这个意义上说,再现圆明园不会,也不应该有终结的一天。